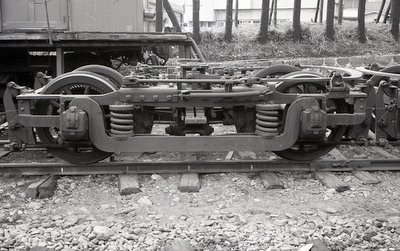

モハ2008 垂直カルダン駆動車 宇山 1965.08.02

このモータ&減速機ユニットを開発した神鋼電機(旧社名)は最近までバッテリ式産業車両の業界では自社開発の電機品に優れる先駆的メーカでもあった。当時開発された動力ユニットを淡路交通が購入し宇山工場でDT10台車に試作的に組み込んだのでしょう。

モハ2007 直角カルダン駆動車 宇山

宇山工場で床下吊下げのエンジンを2個のモータに換えて

プロペラシャフトで駆動する方式はまるで模型のよう。

モハ2009 これも直角カルダン駆動車 長田

外観にガソリンカーの面影をよく残している.

プロペラシャフトで駆動する方式はまるで模型のよう。

モハ2009 これも直角カルダン駆動車 長田

外観にガソリンカーの面影をよく残している.