案内文章

高度成長期に突入した1960年代は、地方私鉄の廃線が次々と続いた10年間であった。

「終焉の地方私鉄」を全国に追い求め、

空腹と闘った旅で撮り溜めたネガ。

そんなネガを掘り起し、地方私鉄の1960年代

を回想してみました。

2016年7月29日金曜日

2016年7月22日金曜日

新潟交通 昭和の街並み

RMライブラリー204巻 寺田裕一さんの新潟交通電車線(下)が発売されました。

そこで県庁前-東関屋の街並みカラーを再度掲載してみます。

県庁前-東関屋 1968.08.17

県庁前-東関屋 1968.08.17

県庁前-東関屋 1968.08.17

元小田急のクハが道路上を行く.県庁前-東関屋 1968.08.17

2016年7月14日木曜日

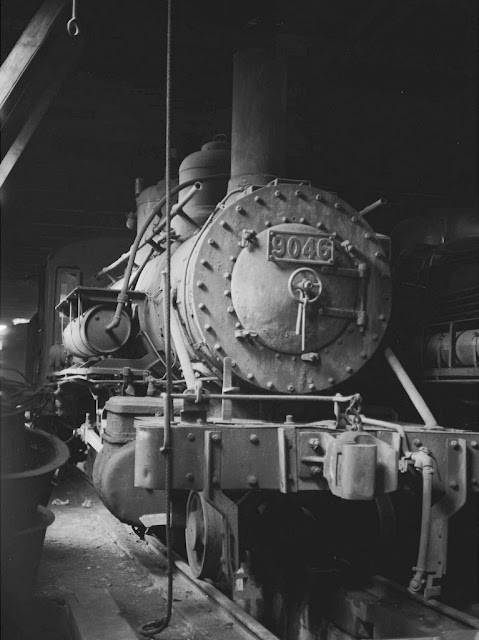

美唄のEタンク

田辺さんの北海道私鉄・専用線蒸機めぐりで旅の足跡を追いかけたいのですが、下調べに時間が掛かりそうで、美唄のさわりを紹介します(facebook紹介済)。美唄のEタンクの迫力がもの凄いですね。

撮影:田辺多知夫氏

4号 1965.07.27

2016年7月11日月曜日

弘前の想い出

夏の津軽めぐりで訪れた弘前城の写真から、弘前の裏町から発車している弘前電気鉄道(紹介済)のことが思い起こされた。写真に7年の差があるが昭和48(1973)年は各地にまだまだ1960年代の風景が残されていたのだろう。

1973年、津軽から日本海側を五能線沿いに走ると、未舗装の凸凹道、古びた木造旅館、ドラムカン・自転車などの生活用具、いかにもその時代らしい風景が懐かしい。 旅館兼ガンガラ穴案内所

中央弘前を出た木造車は土淵川沿いに裏町を走り県立弘前高等学校の前でカーブする.

元国鉄のクハニ200形は最後まで木造のまま使われた.弘高下 1966.03.03

弘前城を訪れたのが1973年夏. この近くにある弘前電気鉄道を訪問したのは、この7年前1966年3月であった。

1973年、津軽から日本海側を五能線沿いに走ると、未舗装の凸凹道、古びた木造旅館、ドラムカン・自転車などの生活用具、いかにもその時代らしい風景が懐かしい。 旅館兼ガンガラ穴案内所

元国鉄のクハニ200形は最後まで木造のまま使われた.弘高下 1966.03.03

2016年7月10日日曜日

昭和38年 あの頃の流山電気鉄道

以前、本ブログで遠い昔の流山電鉄を紹介したことがありましたが、↓1枚目の写真に縁が深い方からコメント戴きました。昔、ここに住まいがあって中央の小屋のフロ場に入っていたそうです。そういえば私も父が務めていた職場のフロによく入りに行った記憶があります。

撮影 1963.3.31

撮影 1963.3.31

崖の下の流山駅奥の佇まい.

この小屋がフロ場でしたか! 給水タンクの水を小屋に引いて従業員用フロ場としたのでしょうか. 少し前までボールドウィンのサドルタンクが使っていた給水塔でしょう。

そして奥に小さな電車庫、まるで模型のような世界。

以下も再掲ですが懐かしき流山電鉄の風景を大きい画像で。言い尽くされた車両の型式や経歴などはどうでもよく、この時代の沿線風景が懐かしいものです。

右手に醤油工場に行く引き込み線があった.

沿線は自然豊かで長閑な田園風景だった.

この頃の馬橋駅にはローカル私鉄のりかえ駅の風情が溢れていた.

2016年7月7日木曜日

2016年7月3日日曜日

昭和40年7月北海道 雄別鉄道2

鉄道ピクトリアル「私鉄車両めぐり」第2分冊 雄別鉄道 小熊米雄先生の解説記事を元に田辺さんの写真を追ってみます。

撮影:田辺多知夫氏 1965.07.20

これは凄い! 改造後のコハ1ですね。かっての長州鉄道の客車の1両

自社発注 C56(1001)

C118とC113

雄別炭山にあった機関庫素晴らしい ワフ5+コハ2+ナハ18の編成

ナハ18 前国鉄ナエ17174 国鉄大宮工場明45年製

ナハ17 前国鉄ナハニ15726 国鉄札幌工場大3年製

登録:

投稿 (Atom)